「しっかり朝食」でとりたい大切な栄養素を知ろう!

こんにちは。高橋医院 受付の岡本です。

4月11日は「しっかりいい朝食の日」です。

新生活が始まる4月にしっかりといい朝食をとってもらうことを目的に、カルビー株式会社が制定しました。

「し(4)っかりいい(11)朝食」の語呂合わせの記念日ですが、4月11日は「ガッツポーズの日」でもあるため、しっかりいい朝食で元気にガッツポーズをという意味も込められています。

今回は、朝食の大切な役割や無理なく食べる工夫についてお話しします。

【朝食を抜くデメリット】

朝食を抜くと、体にさまざまな悪影響が起こります。

《脳のパフォーマンスが低下する》

脳のエネルギー源であるブドウ糖は眠っている間も使われるため、朝には不足しています。

朝食を抜くとブドウ糖を補充できず脳の働きが落ち、集中力の低下や作業量を低減させます。

《代謝が下がり、太りやすくなる》

朝食を抜くと、体温が上がらず基礎代謝が下がってしまいます。

また、昼食に空腹状態から一気に食事をとるため急激に血糖値が上がり、糖を体脂肪として蓄えて肥満を誘発します。

《睡眠のリズムが崩れる》

体は、朝食を食べて朝日を浴びると1日が始まったと認識し、体内時計が整う仕組みです。

しかし、朝食を抜くと体の活動開始が遅れるため、活動のピークが夕方や夜になってしまい、よく眠れなくなります。

結果として睡眠のリズムが崩れ、朝起きるのが辛くなるという悪循環になります。

【朝食をとるメリット】

朝食をとると、以下のようなメリットがあります。

《エネルギーの補給》

朝食で睡眠中に消費した分と活動のためのエネルギーや栄養分を補えます。

また、朝にエネルギーを補給することで、1日を通して血糖値を安定させ、疲れにくくなります。

《セロトニンが活性化》

朝食による咀嚼(そしゃく)で脳の血行が良くなり、セロトニンという脳内物質が活性化します。

セロトニンは精神を安定させる働きがあるため、心を落ち着かせることにつながります。

《メラトニンの生成を促す》

朝食をとると、適切なタイミングでメラトニンの分泌が促され、質の良い睡眠につながります。

夜間にメラトニンの濃度が上昇すると、より質が高く、深い睡眠を得やすくなります。

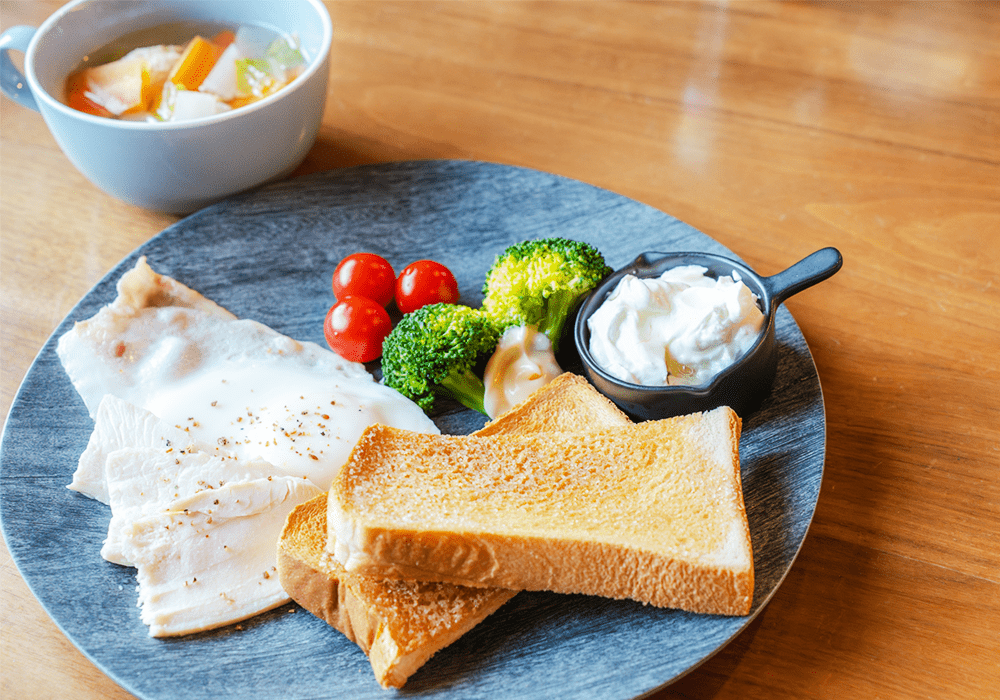

【朝食にとるべき栄養素】

朝食には以下の栄養素をバランス良くとるのがおすすめです。

■炭水化物

脳や体を動かすエネルギー(ごはん・パン・シリアル)

■たんぱく質

体をつくる(肉・魚・卵・大豆製品・乳製品)

■ビタミン/ミネラル

ほかの栄養素の効果をより高める(緑黄色野菜・果物・魚・卵・乳製品・海藻類)

炭水化物は脳や体を動かすエネルギー源で、たんぱく質は体をつくります。

ビタミンやミネラルは体を構成し、ほかの栄養素の効果をより高めてくれます。

【朝食をとるための工夫】

ここでは、無理なく朝食をとるための工夫を紹介します。

《朝起きたらコップ1杯の水を飲む》

朝起きて水を飲むと胃腸が刺激されて消化器官が活発になり、朝食の消化吸収を促してくれます。

5~15℃くらいの水や白湯を、ゆっくりと飲みましょう。

《作り置きや前日の夕食を利用》

忙しい朝にバランスの良い朝食をつくるのは大変ですが、事前に準備をしておくことで、無理なく食事がとれます。

週末にまとめて作り置きをしたり、前日の夕食を利用するなど、工夫することが大切です。

また、ゆで卵やシリアル、チーズなど、すぐに食べられる食品を常備しておくこともおすすめです。

☆【まとめ】

朝食を抜くと、脳や体の機能低下や肥満の誘発が懸念されるため、積極的に朝食をとり、健やかな毎日を過ごしましょう。

日々だるさを感じる人や食欲がない人は、生活習慣病の初期段階の可能性があります。

ぜひ一度、当院の生活習慣病健診の受診を検討してみてはいかがでしょうか。

少しでも気になる方はお気軽にご相談ください。